ファーストミニッツ購入

まずミニ四駆をラジコン化するために、色々な商品を実際に購入して試してみました。bcoreレーサーという商品もありますが、Bluetoothのため反応が遅く、自由なハンドル操作ができませんでした(こちらは自作ミニ四駆の写真を時計にで実際に試しています)。この他にも様々なラジコンを購入してみたのですが、サイズがイマイチ。同メーカーであるTAMIYAのラジコンにいたっては、全くサイズが違います。最終的にいきついたのが、京商のミニッツ(MINI-Z)という商品。ただ、ミニッツは性能は物凄いのですが、なにせ高価。ミニ四駆の手軽さと全くマッチしていないので、ミニッツの入門編にあたるファーストミニッツを最終的に採用しました。ファーストミニッツであれば、ネットで3,500円前後で一台手に入ります!

こちらが、今回購入したファーストミニッツ。

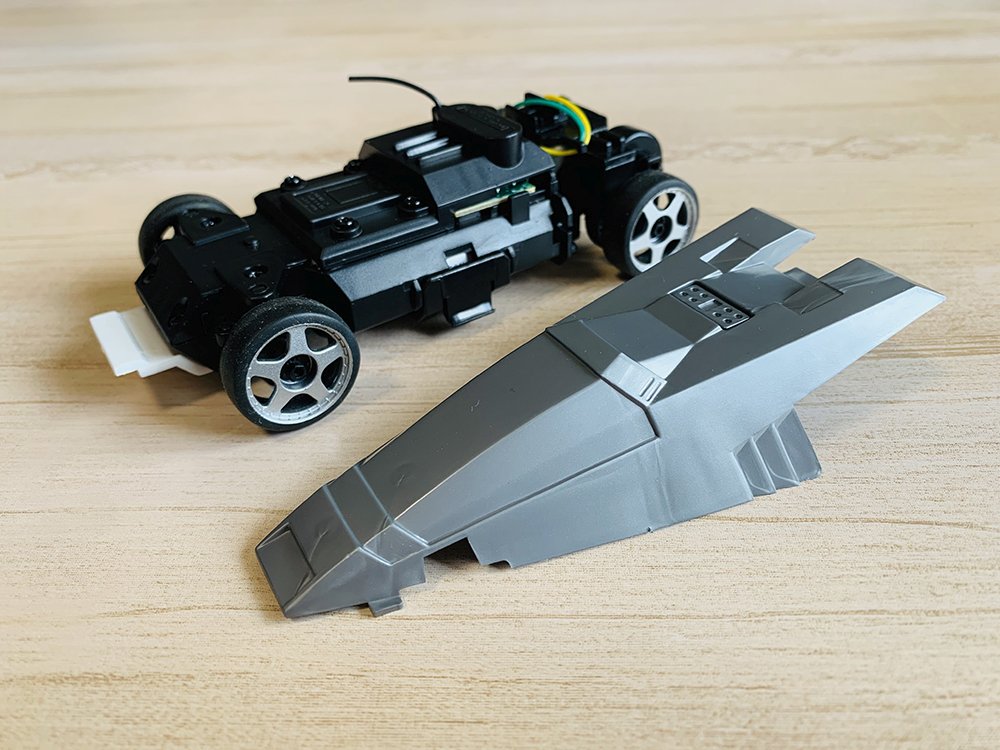

開梱したところ。ボディとシャーシ、電池カバー、説明書、プロポ(送信機)、ミニパイロン(カラーコーン)、トリム調整器、シールが入っていました。

さっそく、単三電池を二本セットし、カバーを取り付け。

藤原とうふ店の文字が入った、ハチロクのボディをシャーシに被せます。

車をコントロールするプロポも、単三電池2本。つまり、ファーストミニッツを動かすためには、単三電池が合計4本あれば良いのです。この手軽さは嬉しいポイント。

わずか1分で完了。あとは車体とプロポをペアリングしたら、すぐに動き始めました!

ミニ四駆を準備

さぁ、上記まででしたら、ネットで商品を購入すれば終わりですが、今回の目的は「ミニ四駆をラジコンとして動かすこと」です。ここからが、このページの本論。なお、ここから下の部分はすべて自己責任においてご参照ください。本ページを参考にされたことにより、いかなる問題が生じたとしても、当方は一切の責任を負いかねます。

まずはミニ四駆のボディを準備。今回は数ある中から、自身が初めて作ったミニ四駆として思い入れのある、サンダードラゴンを採用!ポリカにするか迷いましたが、ポリカでの製作は自作ミニ四駆の写真を時計にで既に行っていますので、今回は通常のキットにしてみました。

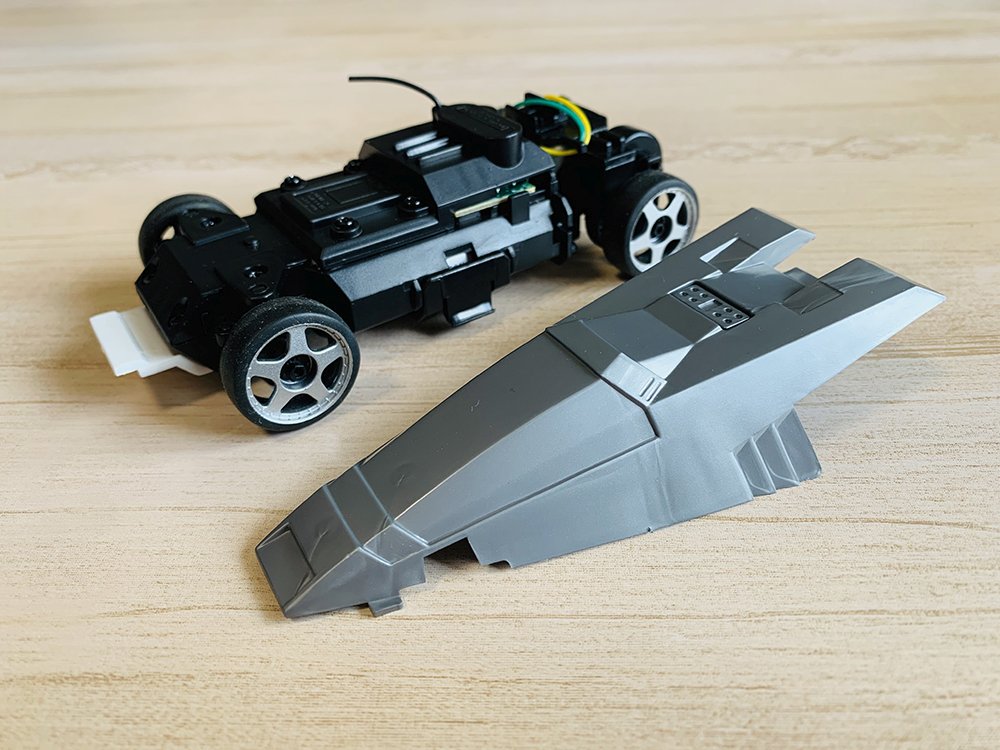

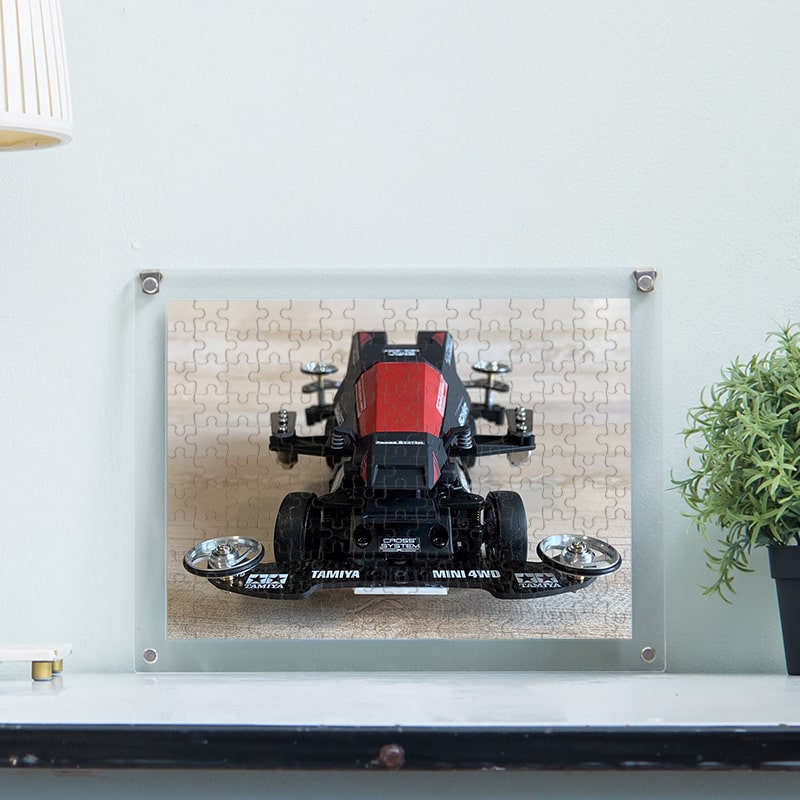

まずは単純にポンと載せてみました。まるでミニ四駆のために生まれたラジコンかのように、素晴らしくピッタリです。ただ、当然ながら異なる商品ですので、留め具などはありません。ここから、様々な改造をして、ミニ四駆とファーストミニッツを合体させていきます。

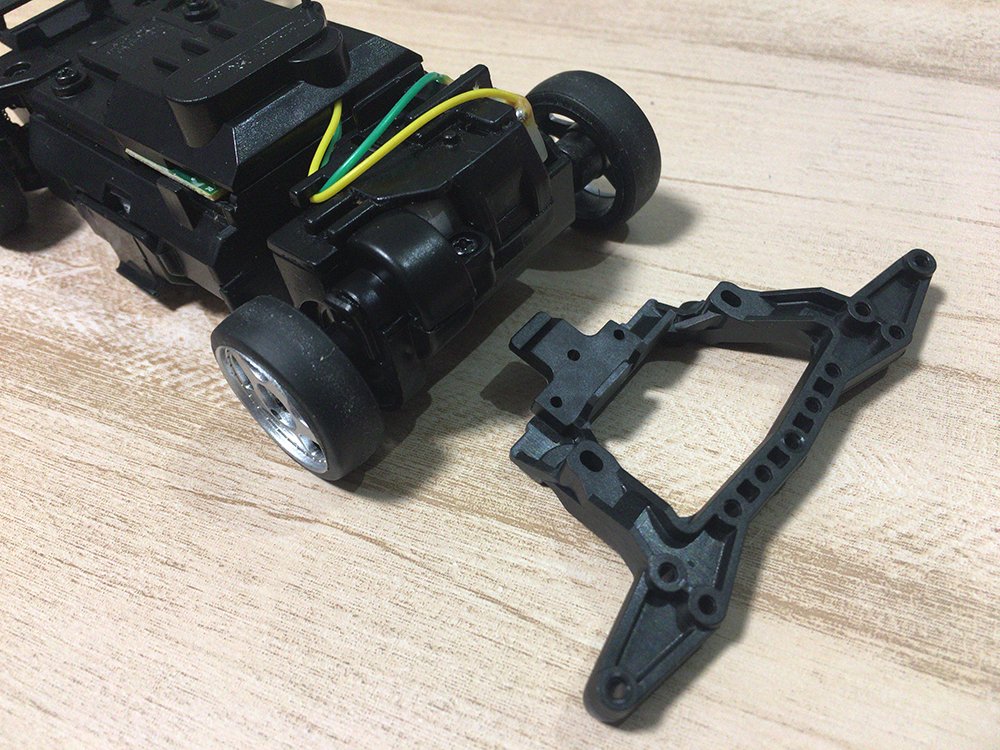

ミニ四駆のシャーシから必要部分を削り出し

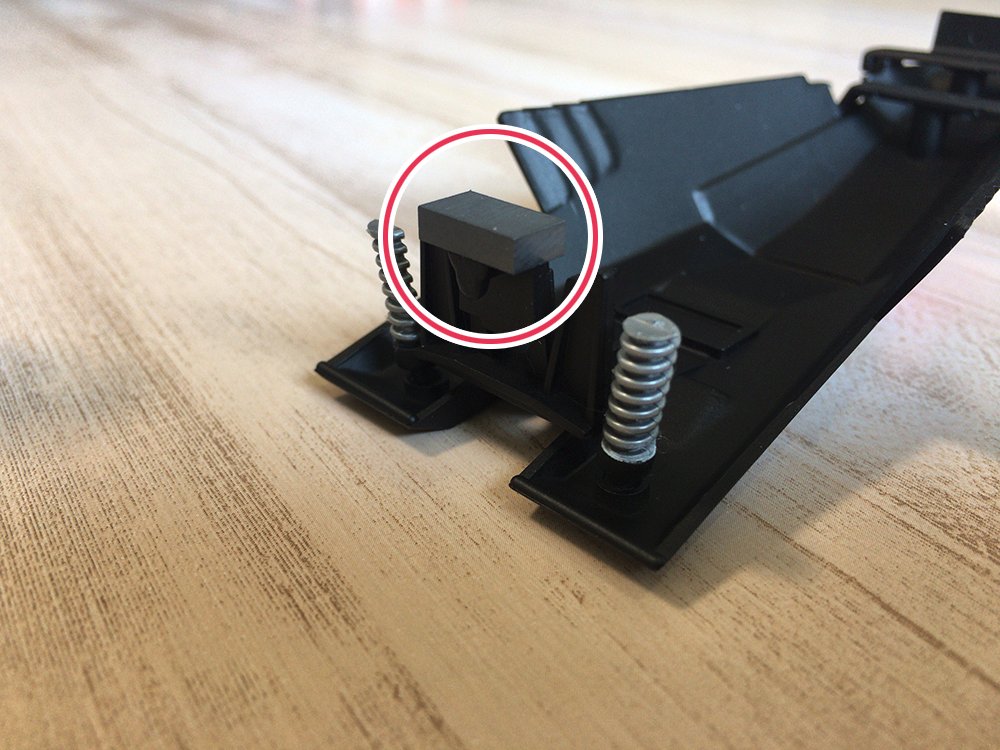

ミニ四駆のボディを、ファーストミニッツにセットするため、まずはミニ四駆側のシャーシの、上記の部分をニッパーで削り取ります。

具体的には、上記の部分。ボディの先端部分をフックのようにして引っ掛ける部分です。車体によって形状は異なりますが、サンダードラゴンプレミアムの場合は、このような形でした。

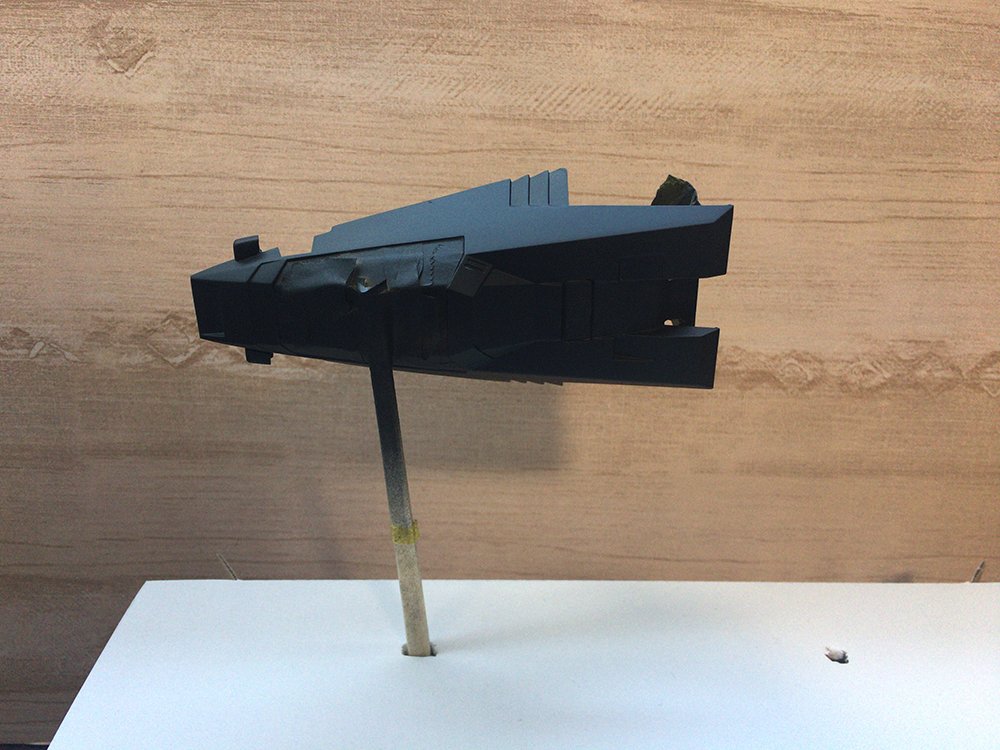

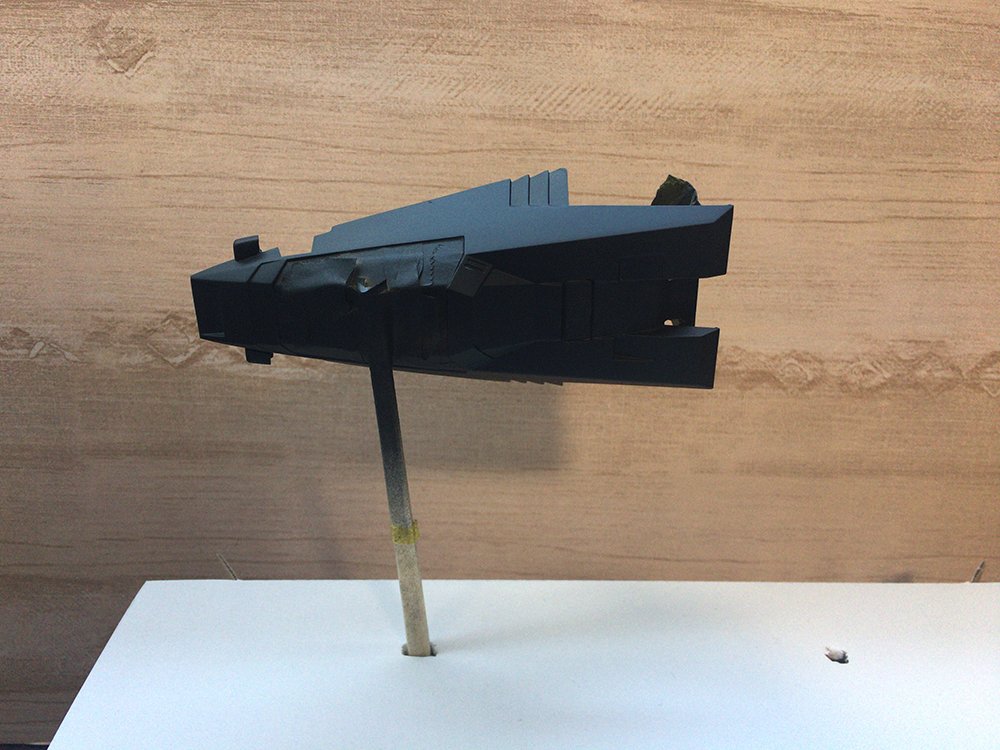

そして削り取った部分を成形し、ヤスリがけをしていくことで、一つのパーツとして仕上げます。

塗装

次はボディの塗装をします。自分の好きな色で良いので、今回は弊社のコーポレートカラーである、黒と赤を基調にカラーリングしてみます。

塗装部以外をマスキングします。マスキングは本当に難しい作業です。ちょっとでも隙間があれば色が漏れますし、このくらいいいかな?という僅かなズレが、塗装するとかなり気になる箇所になってしまいます。何度でも貼り直しをして、綺麗にマスキングしましょう。

塗装したら、ダンボールにでも刺して、一日程度乾かします。

塗り分け部分がある場合は、上記が乾燥したあとで、さらに重ね塗り。そしてまた乾燥・・・という作業を繰り返していきます。

さらに今回、付属されていたパイロンもついでに塗装してみることにしました。ファーストミニッツ2個で、計12個のミニパイロンがあったので、半分の6個を白くすることに。

できました!味気ない真っ赤なミニパイロンでしたが、半分を白くするだけでも、とっても可愛いカラーコーンに変身です。

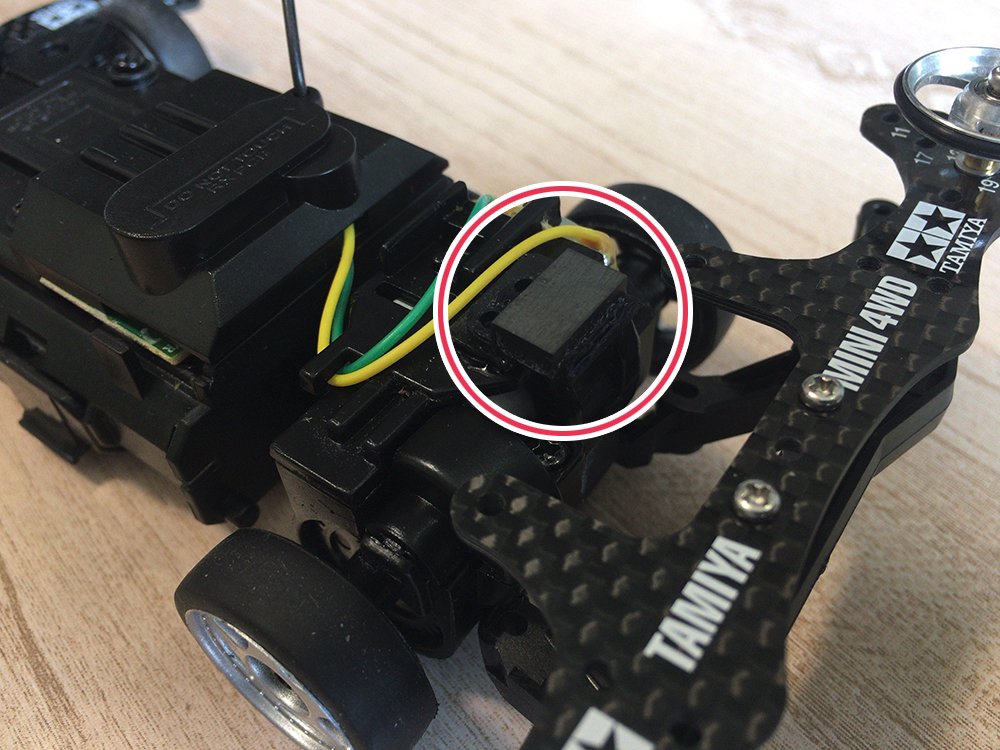

切り出したパーツをファーストミニッツに接着

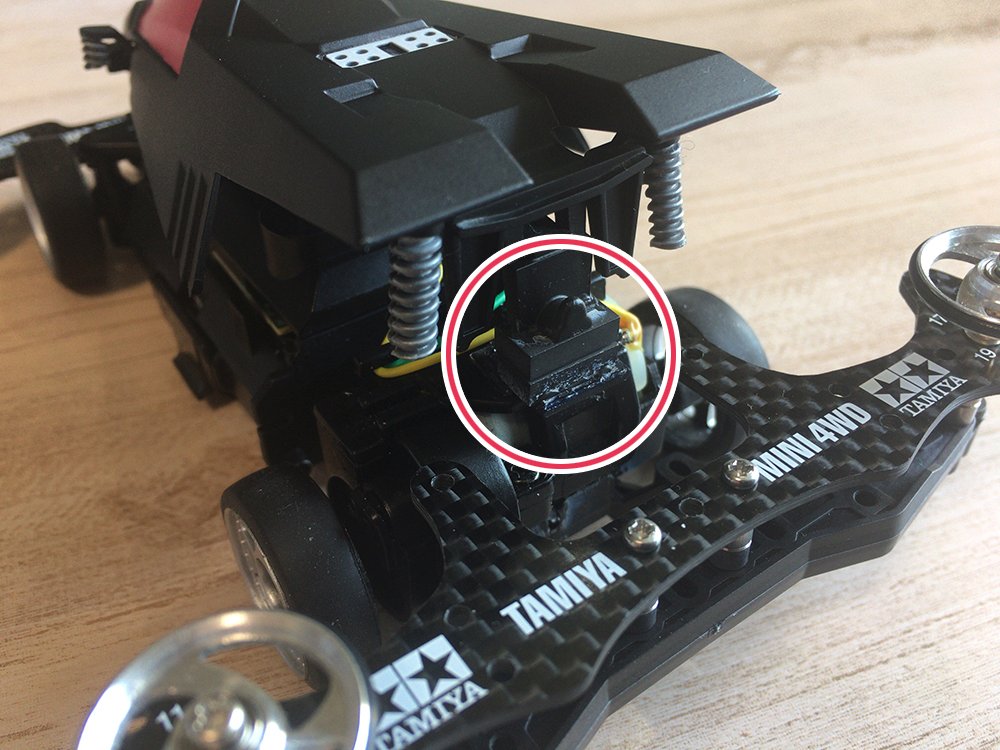

ミニ四駆シャーシから切り出したパーツも、塗装後の乾燥が終わりました。これを、ファーストミニッツに接着します。

穴を開けてネジ止めする方法も考えましたが、下手な部分に穴を開けて中の精密機器を壊してしまうわけにはいきません。諸々考慮しましたが、ムリをせず瞬間接着剤で固定することに。

ステーを付ける!

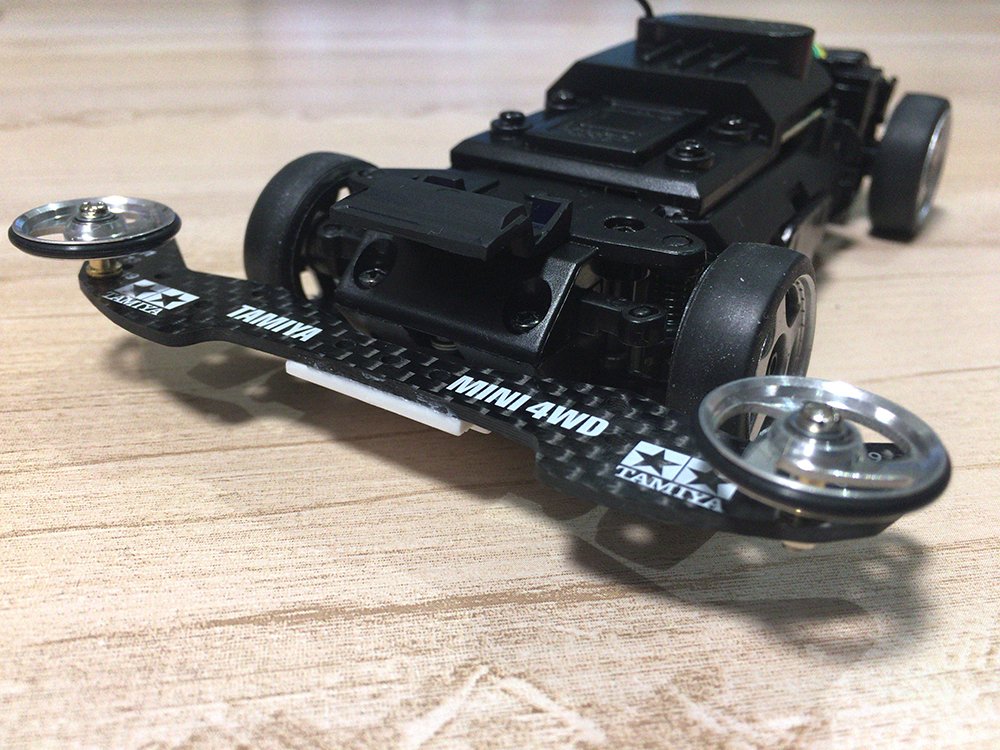

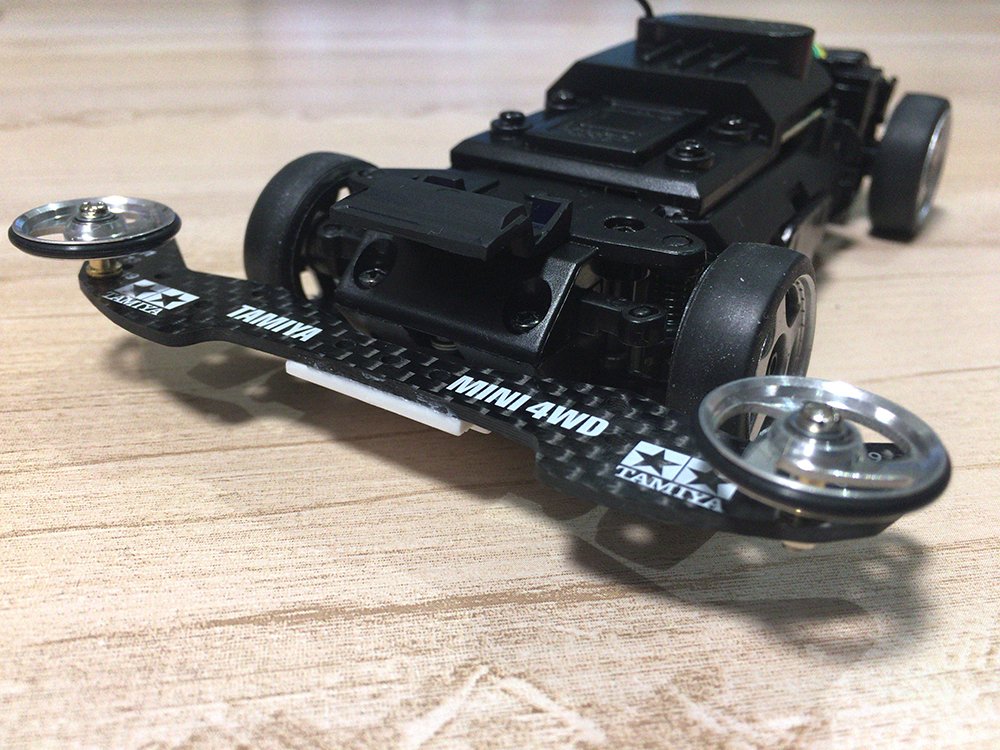

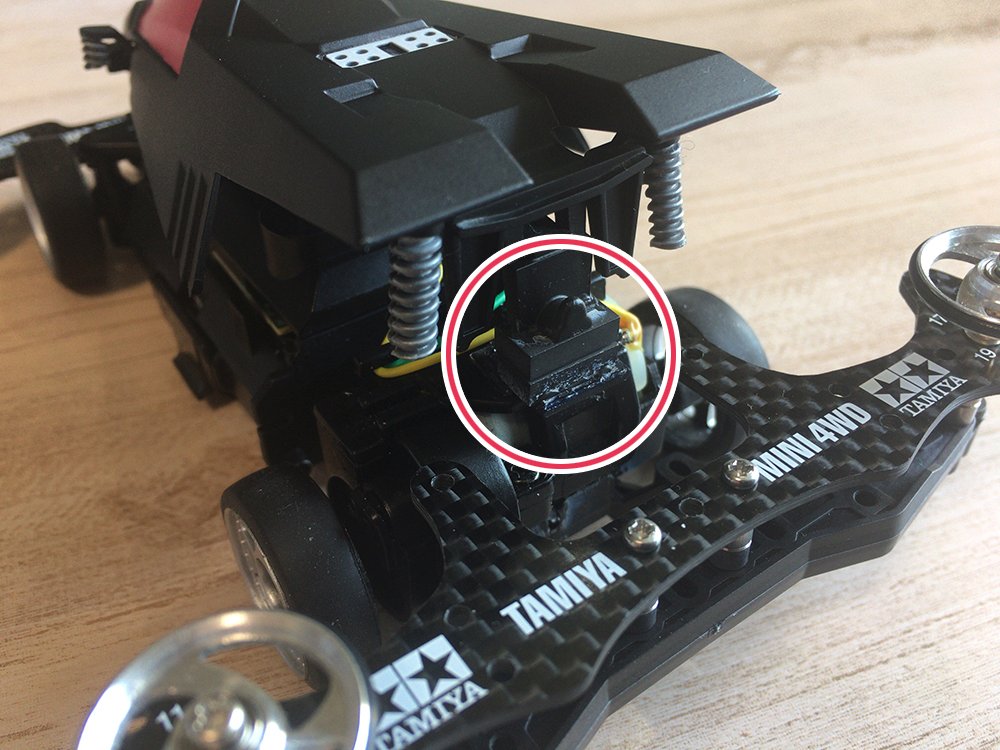

ここまで作ってきて、新しい考えが出てきました。ミニ四駆のボディだけでなく、前後のステーを付けることで、よりミニ四駆っぽくなるはず。ということで、急遽ステーを取り付けることにしました。

フロントステーはカンタンでした。白いパーツは、ミニッツのボディを固定するために、最初からついているもの。これにステーを接着してあげるだけで、取り付けられました。

ローラーも付けることで、一気にミニ四駆感が増しました。

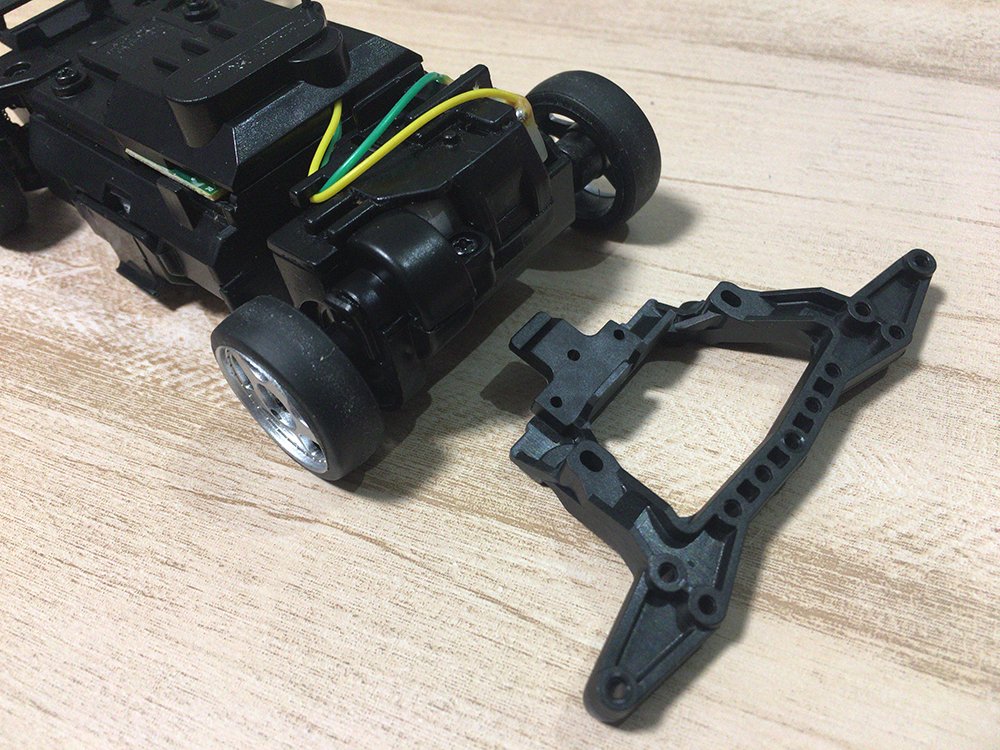

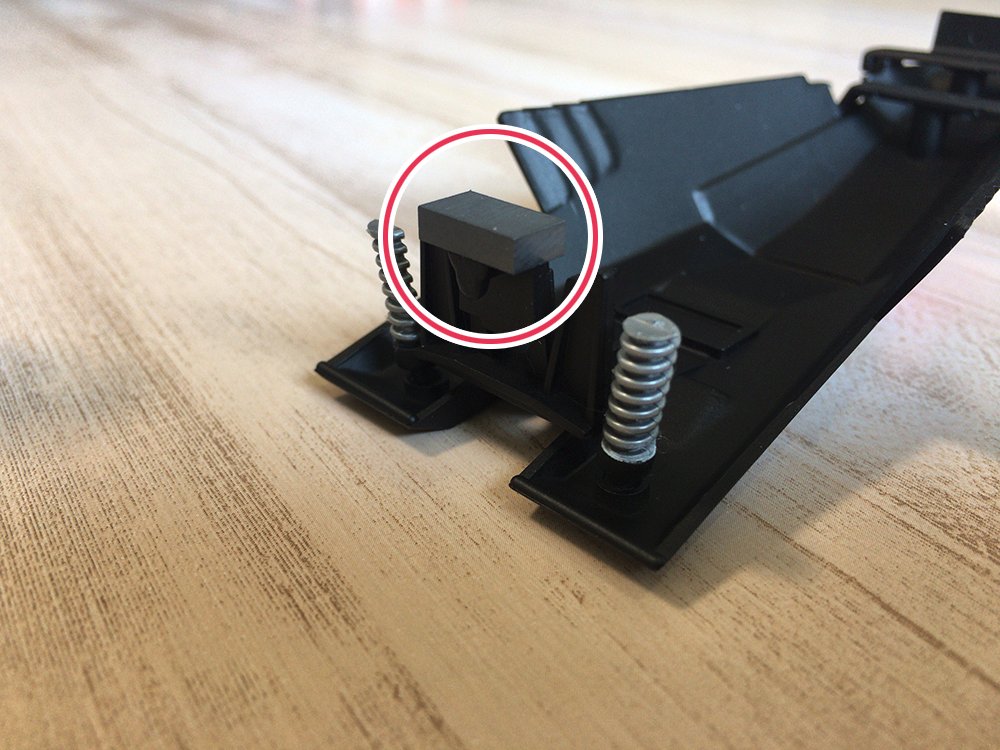

大変だったのは、リアステー。ファーストミニッツの後部はモーターが格納されているため、全体的に丸みを帯びています。ここに、外付けでリヤステーを取り付けなければならないので、不要な部分を切ったり削ったりして、なんとか形が合うように整形。

これでリアも形ができました。

ボディの接続に磁石を

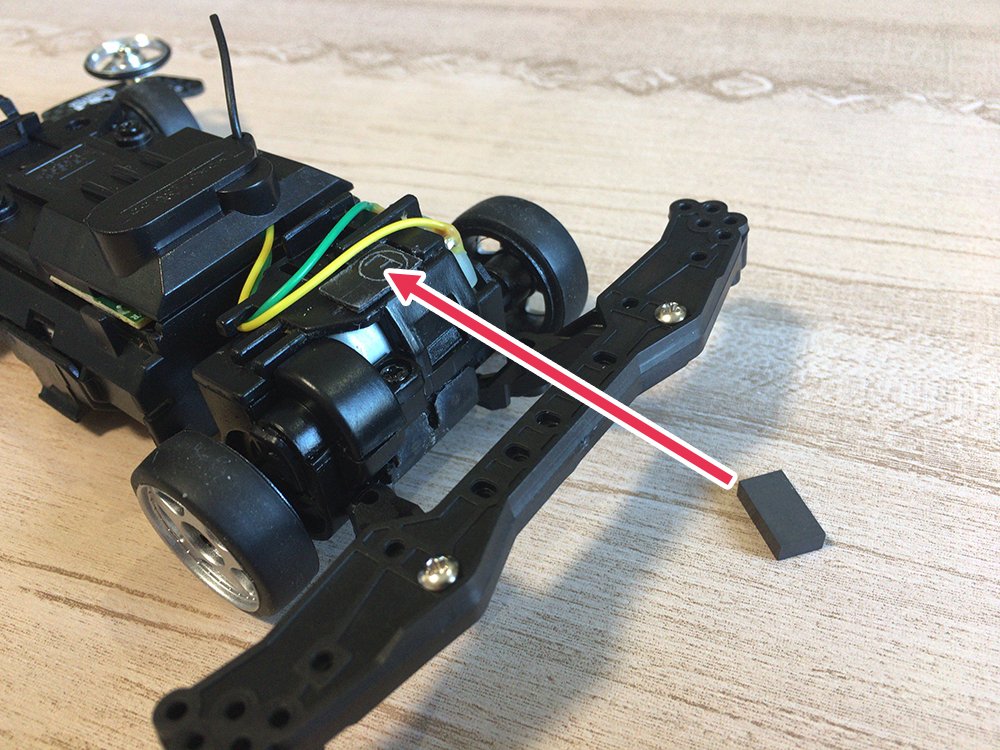

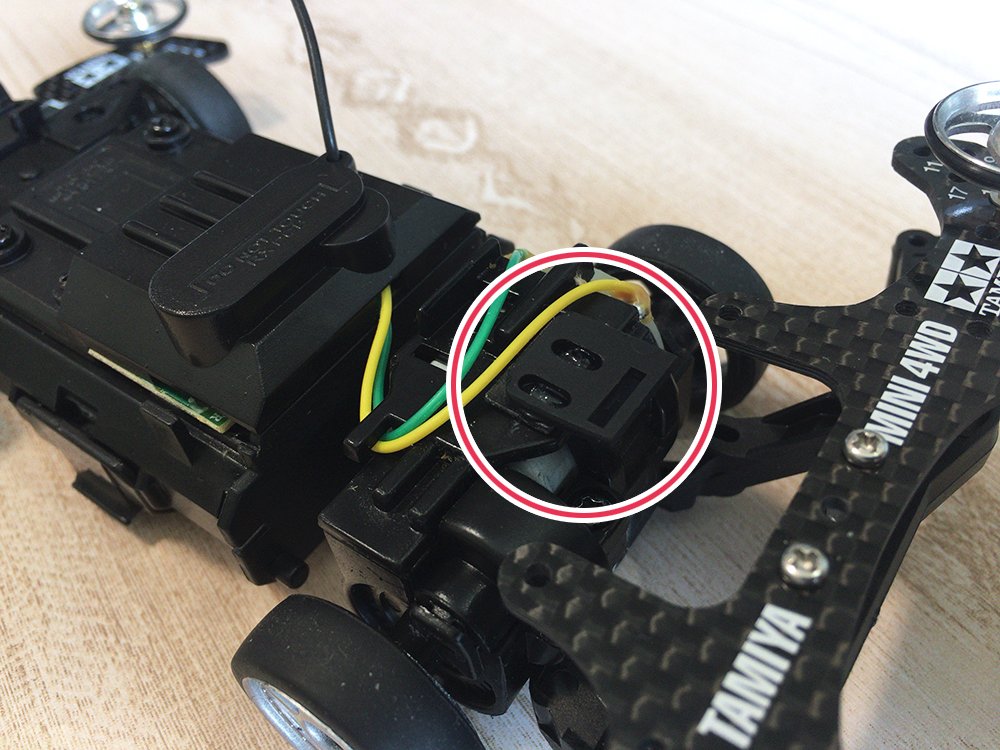

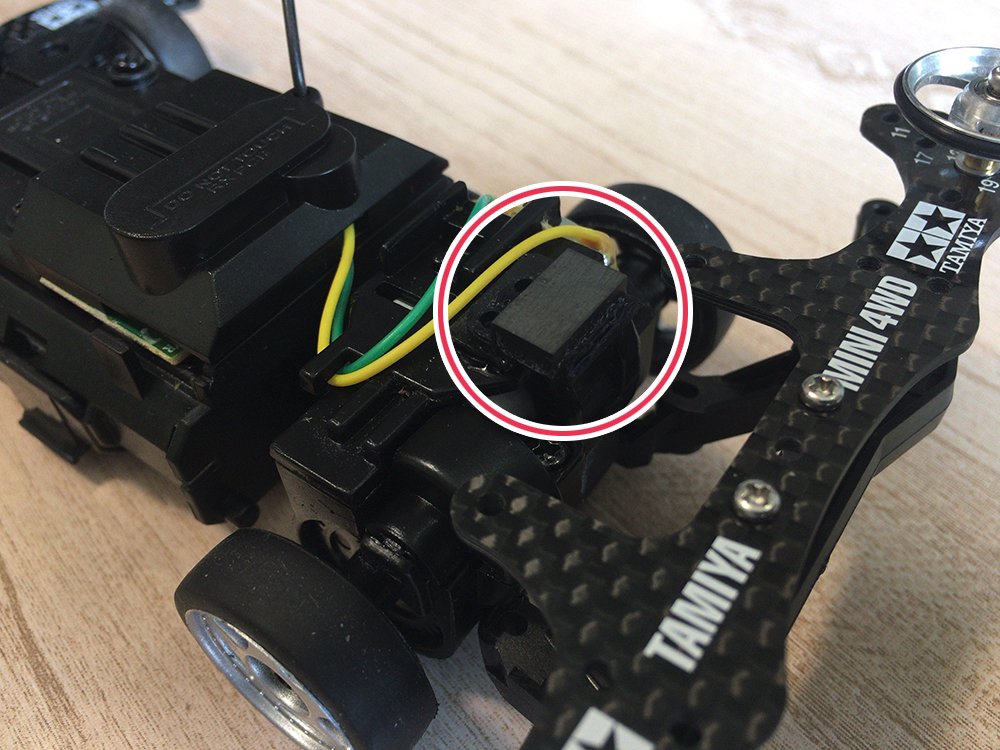

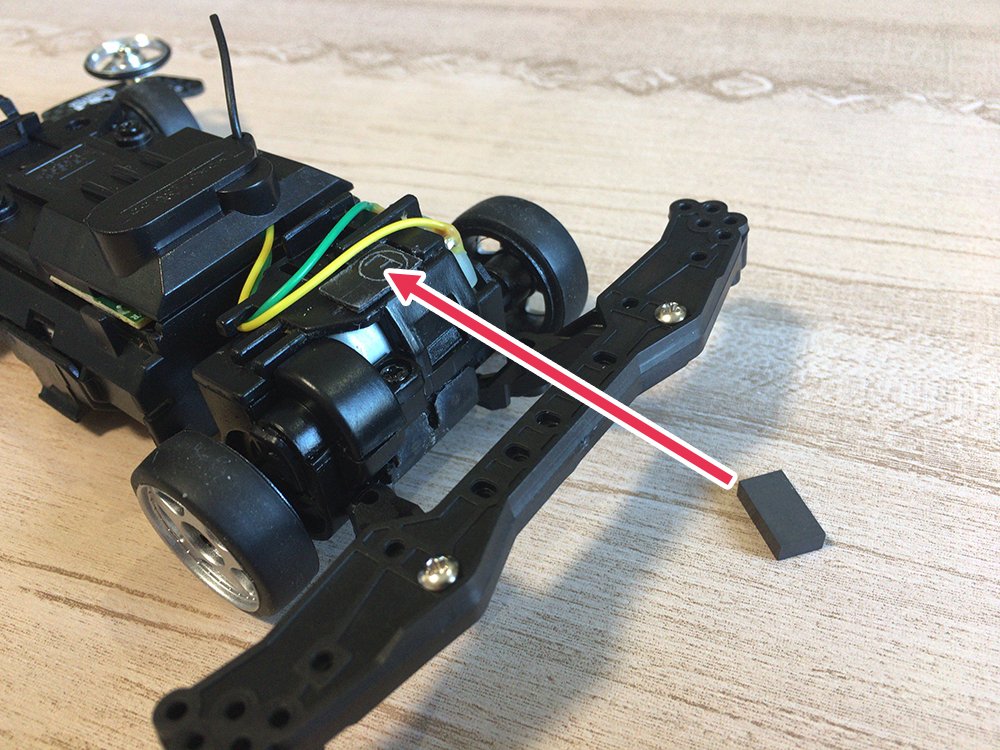

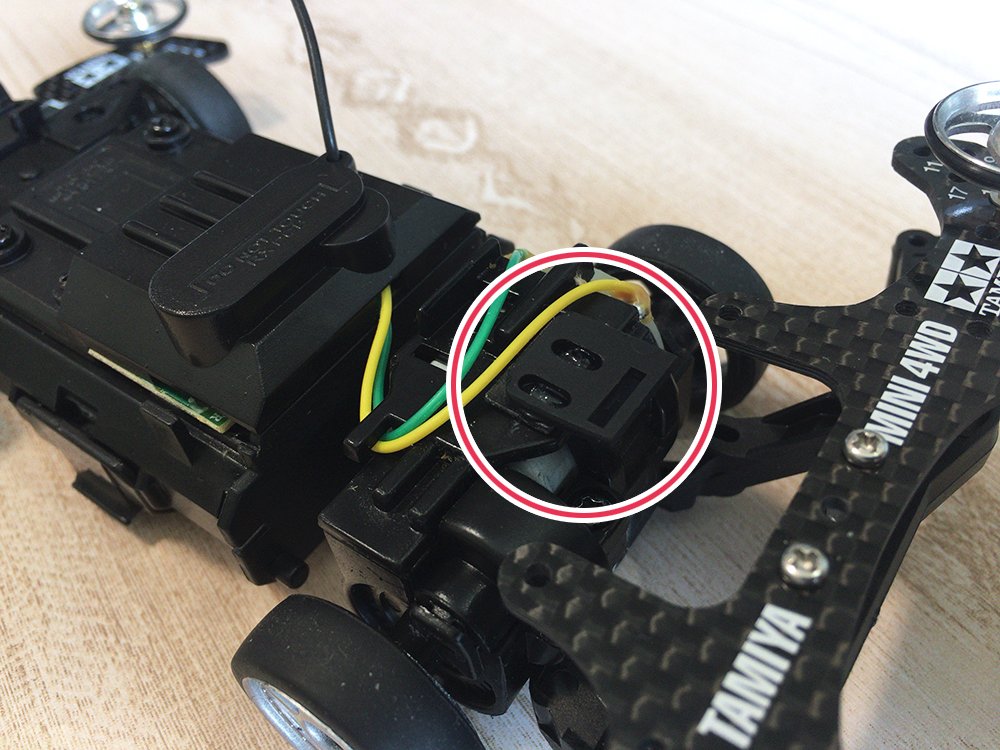

ミニ四駆ボディのフロント側は、上記で説明したとおり、シャーシの一部を加工して、フックみたいに引っ掛けられる状態を作りました。問題はリヤ側。シャーシの後方が丸みを帯びているため、留め具を使っての固定が中々難しいのです。そこで最終的に出した結論が、磁石。

ホームセンターで急遽買ってきた、小型の磁石を、シャーシのこの部分に載せます。ただし、真下にはモーターがありますし、何よりボディとの長さの関係があるので、若干シャーシの外側に磁石を持っていきたいのです。

そこで、パーツを切り出したランナーを利用することに。長ささえ確保できれば良いので、形状はなんでも構いません。ただし色合いは気になりますので、改めて黒く塗装しておきました。

そして、シャーシから延長させた部分に、磁石を接着剤で固定。

同じくボディ側にも磁石を固定。+極と-極を間違えて付けないように、何度も何度も確認しました。

接着が固定されてからボディを被せてみたところ、ピッタリ!取り外しもカンタンにでき、思っていたよりも良い固定方法になりました。

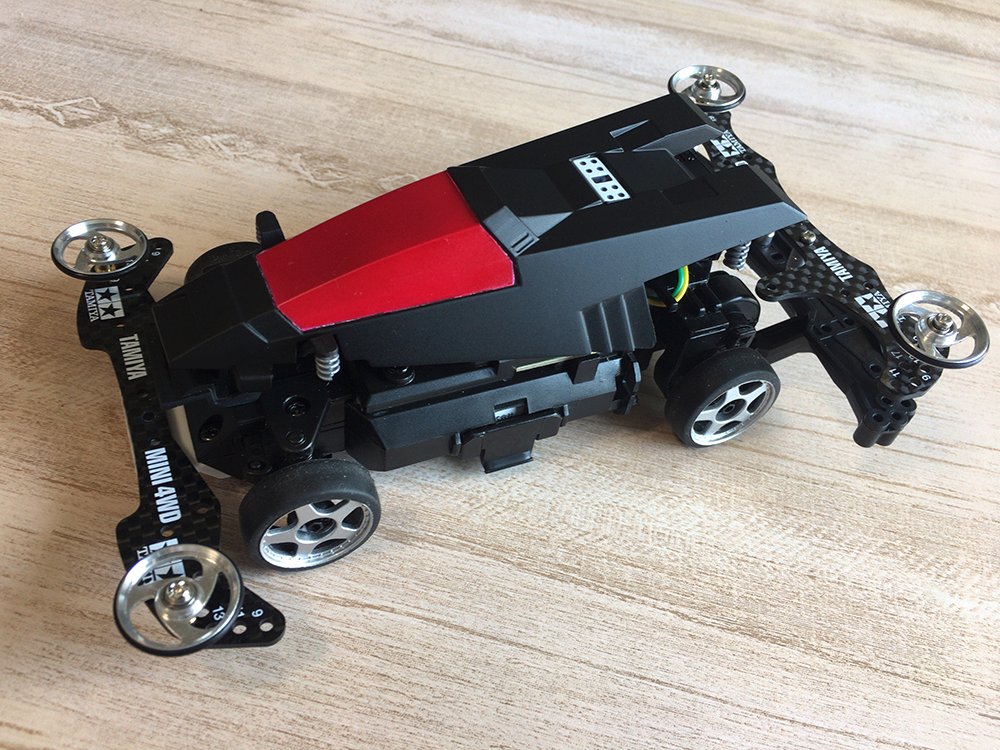

現状を確認。かなりミニ四駆っぽく出来ています。

サイドガードを取り付け

ここまできて、さらに欲が出てきました。前後はステーとローラーがあって、かなりゴツいのですが、中央部が寂しい状態です。そこで急遽、サイドガードも取り付けることに。

市販されているサイドガード。そのままではシャーシのネジと干渉してうまく乗らないので、ぶつかっている部分を若干削り出し。その後、黒でカラーリングしてから、固定。取り付け位置の関係で前後を逆にしているため、ウィングっぽくなっています。

そしてこの段階で、さらに別の欲が。どうせサイドガードまで付けるので、マスダンも付けてしまいたいと思いました。

かなり高い位置にサイドガードがあるため、そこから上方にマスダンをセットしてしまうと、見た目としておかしなことに。そこで、下向きにマスダンパーを取り付けました。ファーストミニッツのラジコン操作でジャンプはしないので、これは完全に見た目のみを考えたオシャレアイテムです。

シール貼り

さぁ、ここまできたら、あとは最後のシール貼り。

市販されているステッカーや、ポリカ用のシール等を寄せ集めてきて、好きなようにペタペタと貼り付けていきました。シールを貼り付け終わった後、最後につや消しを吹いたら、作業完了。

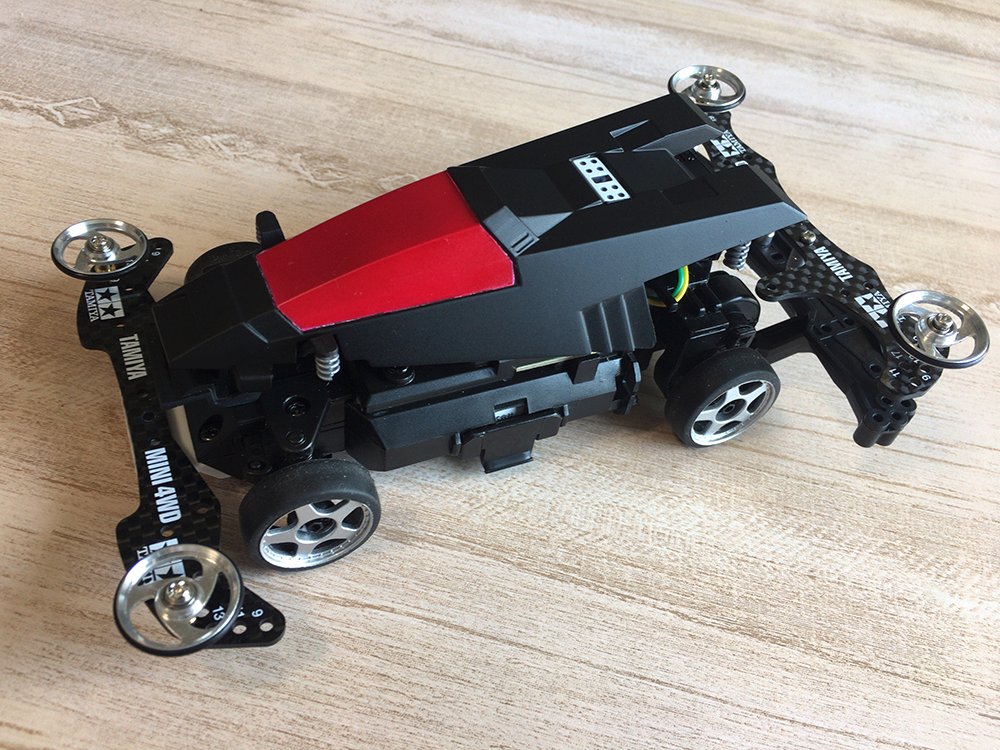

ラジコンミニ四駆の完成!

これで、ファーストミニッツ+ミニ四駆のラジ四駆が完成しました!

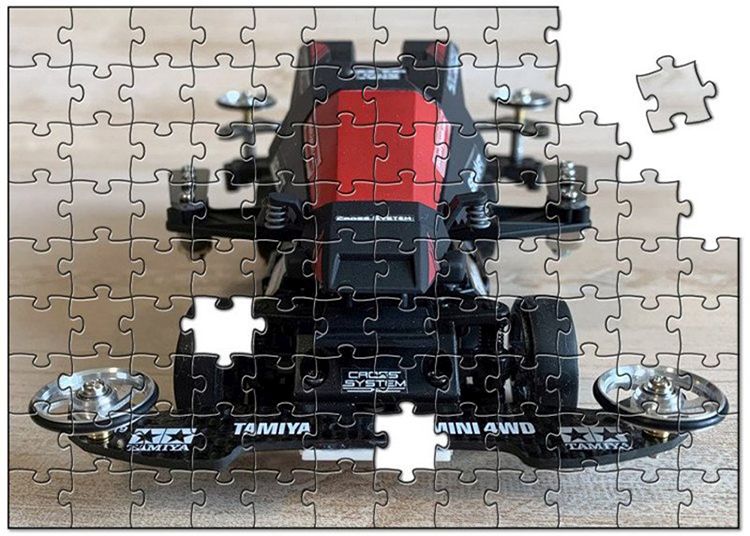

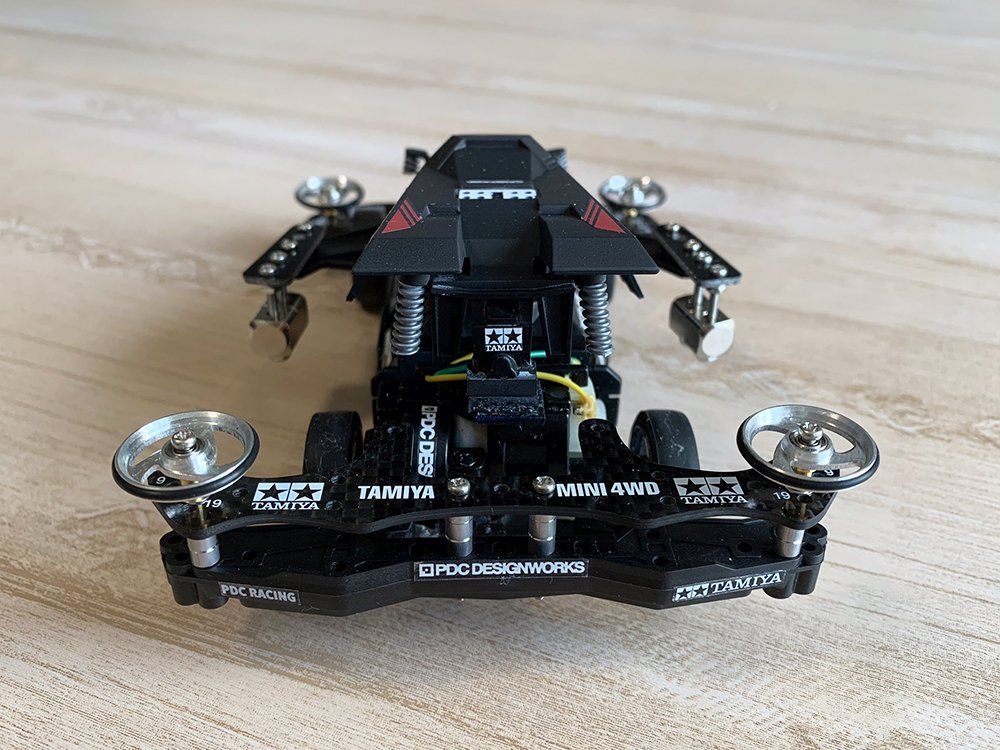

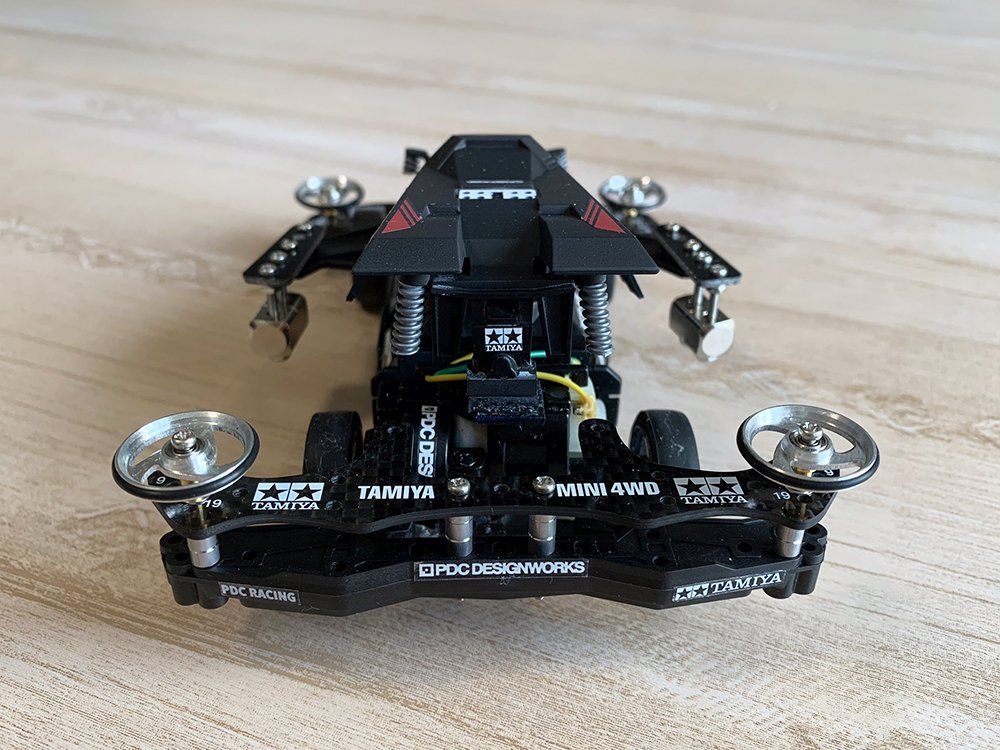

正面から。

斜め左前から。マスダンパーが良いアクセントになってくれました。

左斜め後方から。

そして、真後ろから。シャーシとボディの接続に磁石を用いましたが、全く違和感ありません。

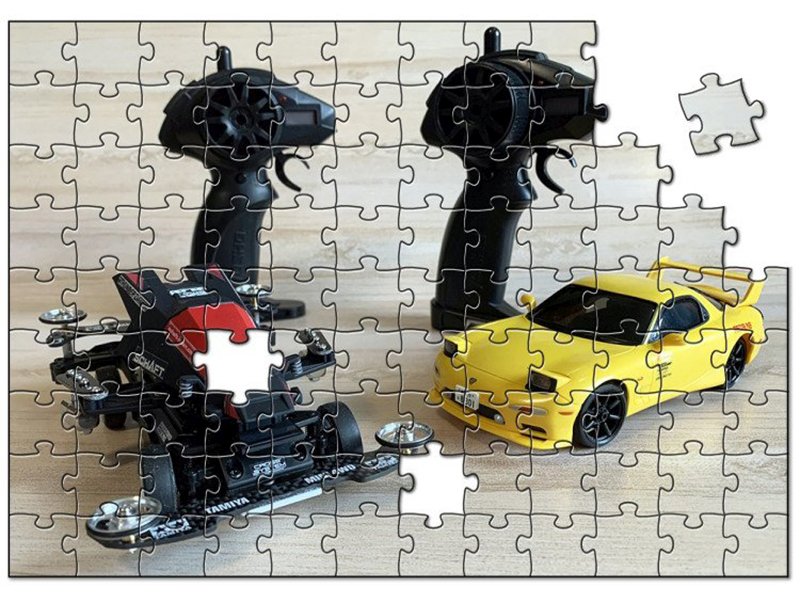

ハチロクの藤原とうふ店と2ショット。

最後に、マツダRX-7とプロポも一緒に。

コースを走行

これで、ミニ四駆ボディに改造したファーストミニッツを、コースで走らせることができます!

もちろん、本家のミニッツ(MINI-Z)にスピードでは敵いませんが、それでもミニ四駆がラジコンとして走る姿は人目を惹くはずです。ただ、コースによっては、走行可能なタイヤに制限を設けているところもあります。そのあたりは、お店によくご確認ください。