お祭りやイベント等に行けば必ず見かける風船(バルーン)。日本において、風船を知らないという人はほぼ皆無でしょう。ですが、その「風船」という名前がどうして付いたかをご存じの方は少ないのではないでしょうか?

ここでは、その風船という名前の由来、語源についてご紹介したいと思います。

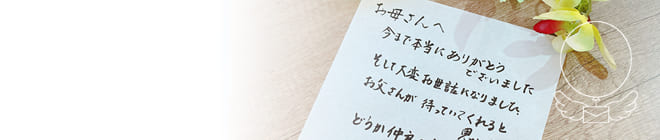

お手紙を天国(宇宙)へ送り

ご遺骨を海洋散骨する自然葬

お祭りやイベント等に行けば必ず見かける風船(バルーン)。日本において、風船を知らないという人はほぼ皆無でしょう。ですが、その「風船」という名前がどうして付いたかをご存じの方は少ないのではないでしょうか?

ここでは、その風船という名前の由来、語源についてご紹介したいと思います。

バルーンの歴史というページにも記載している通り、1783年にバルーンは大きな飛躍を遂げます。フランスのモンゴルフィエ兄弟が、気球の無人飛行、そして有人飛行を成功させるのです。

1784年以降、空飛ぶ気球の話題はオランダ語に訳された状態で、日本の蘭学者に伝わります。しかし、その仕組みや元素等、詳細な技術については伝わらず、蘭学者たちにより長い間、「空船」「気船」「風船」というような名称で呼ばれてきたのです。

そして明治時代に入ると様々な情報も分かってきて、人が乗るような大きなガス気球(バルーン)のことを、「風船」と呼ぶようになりました。逆に人の手に収まるような小さなゴム風船のことは、「球紙鳶(たまだこ)」や「風船玉(ふうせんだま)」と呼ばれるようになったのです。

1929年、作家の巖谷小波(いわやさざなみ)が、創作童話「風船玉旅行」を発表。

ゴム風船を沢山付けた子どもが冒険するお話で、これが流行して以降、風船=一般的な玩具のゴム風船をさす言葉となっていきました。

現在では、人が乗るような大きな風船のことを、軽気球、ガス気球、バルーン、飛行船等と呼び、子どもの玩具やイベント等で配布するような小さなものを風船と呼んで、区別をしていますね。

シャフト株式会社で行う宇宙海洋葬では、ヘリウムガス入りの2メートル程の大きな風船を作って、成層圏まで飛ばしています。この風船のことをバルーンと呼んでおります。

宇宙海洋葬をご希望の方は、こちらからご登録をお願いします。情報を確認後、弊社からすぐにご連絡させていただきます。